Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1809 г в селе Сорочинцы Полтавской губернии. Семья его была из дворянского рода Яновских. Чтобы доказать родство с казацким гетманом Остапом Гоголем, дед Николая Васильевича решил добавить к своей фамилии еще одну часть. С тех пор, они стали носить фамилию Гоголь-Яновский.

Николай Васильевич был третьим из двенадцати детей. Двое первых мальчиков умерли в младенчестве и для родителей он был словно долгожданный первенец. Назвали его в честь преподобного Николая Чудотворца. Из девяти родившихся после него детей выжило только четыре сестры, с которыми Николай Васильевич был очень дружен.

Отец, Василий Афанасьевич был образованным, разносторонне развитым человеком, любил веселье, шутки, литературу, сам слыл неплохим поэтом, писателем. Однако дальше организации домашнего театра у отца дело не пошло, зато эти увлечения повлияли на развитие сына.

Мать писателя – Мария Ивановна, была очень набожной и домашней, везде и всюду следовала за мужем. Свою тягу к мистицизму Николай Васильевич перенял от матери, так как она рассказывала детям множество преданий и легенд о леших, домовых, колдунах. В дальнейшем, уже живя в Петербурге или за границей, Гоголь часто просил мать прислать ему подробности украинской жизни — какую одежду носили, каковы были обычаи и снабдить его новыми притчами и легендами. И она ему в этом отношении очень помогала.

В 1821 году Николай Гоголь поступил в Неженскую гимназию высших наук. Первые годы учебы были для него тяжелы, его подготовка оставляла желать лучшего – он совсем не знал иностранных языков, был слаб в точных науках, не отличался физическим здоровьем и выносливостью, был достаточно замкнутым. В то же время, Гоголь обладал феноменальной памятью и показывал прекрасные способности в русской словесности. А через несколько лет открылся еще один его яркий талант – талант актера, пародиста и юмориста. У него нашлись товарищи по интересам, вместе они занимались литературными опытами, готовили и ставили спектакли в гимназическом театре, выпускали свою ученическую газету.

В 1825 году у Гоголя умер отец. Николай Васильевич крайне тяжело переживал потерю. Близкие опасались суицида. Постепенно начали возникать денежные проблемы. Мать не умела управлять хозяйством. В 1828 году Гоголь окончил Неженскую гимназию, отдал свою часть наследства матери и сестрам и отправился в Петербург.

Первоначальные попытки устроиться на службу закончились неудачей. Выпускника Неженской гимназии в столице не ждали. Гимназическую поэму «Ганц Кюхельгартен» опубликовали, но критика была такой, что Гоголь выкупил весь тираж и сжег. Надежда на театр, также не оправдалась. У Николая Васильевича был слабый голос, не эффектная внешность… Между тем финансовые проблемы нарастали.

В этих условиях Гоголь устраивается на должность помощника столоначальника, в чине коллежского асессора — самый младший чин в Табели о рангах. И продолжает писать и отправлять свои произведения в журналы. Постепенно он находит свой стиль, то что не только не критикуют, но даже хвалят. Его замечают в литературной среде. Поэт Антон Дельвиг познакомил молодого автора с Василием Жуковским и Петром Плетневым. Писатели помогли найти Николаю Васильевичу новую работу — он стал учителем в женском Патриотическом институте, а в выходные давал частные уроки детям знатных дворян. Это позволило Гоголю больше внимания уделить творчеству.

В 1831 году вышла книга «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошло четыре рассказа: «Сорочинская ярмарка», ранее опубликованный «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая грамота». Сборник сразу же стал популярным, автора хвалили поэты Александр Пушкин, Иван Киреевский и многие другие. Уже в 1832 году Гоголь выпустил второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Туда вошли еще четыре повести: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное место». Новая книга повторила успех. Гоголя приглашали на все литературные вечера, он часто виделся с Александром Пушкиным.

В 1834 году писателю предложили место адъюнкт-профессора на кафедре всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. Днем он читал лекции о Средневековье и периоде Великого переселения народов, вечером — изучал историю крестьянско-казацких восстаний в Украине.

Надо отдать должное Гоголю. Он не остановился на принесшей ему успех малороссийской, народной теме небольших рассказов, а продолжал развиваться. В 1835 году подряд выходят два его сборника «Арабески» и «Миргород». В «Арабесках» опубликованы первые петербургские рассказы. В «Миргороде» — «Тарас Бульба». Поэтому неудивительно, что именно Гоголю Александр Сергеевич Пушкин подсказал сюжеты для двух следующих произведений.

В 1835 году Николай Васильевич начал писать «Мертвые души». Прочитав первые главы А.С. Пушкину и получив одобрение, Гоголь, однако отложил работу над романом.

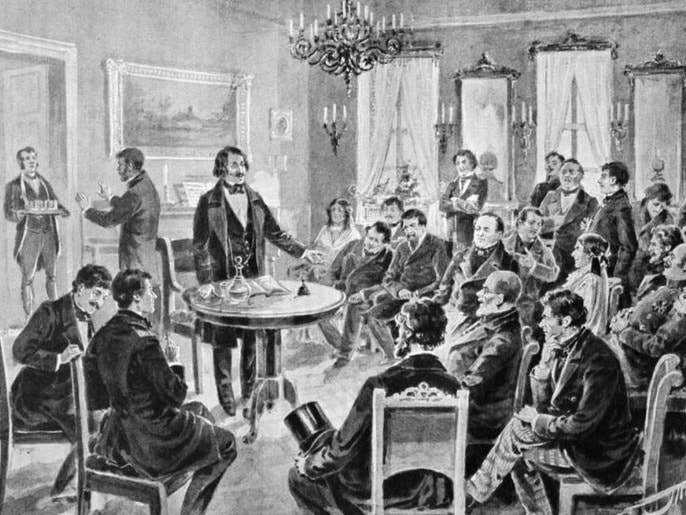

Осенью 1835 года Николай Васильевич уволился из университета. Он решил профессионально заняться литературой и сочинить пьесу. В 1836 году Гоголь закончил комедию «Ревизор» и прочитал ее в гостях у Василия Жуковского. Все единогласно посоветовали Николаю Васильевичу поставить ее на сцене. Но это оказалось не так просто сделать – цензура решительно не пропускала пьесу. Понадобилось вмешательство Жуковского, близко знакомого с императорской семьей. Сам император пришел в восторг от комедии, но чиновники Петербурга, купцы и полицейские ополчились против автора, говоря о нём, что для него «нет ничего святого». Гоголя безбожно ругали, но при этом на все представления «Ревизора» в Петербурге невозможно было достать билета.

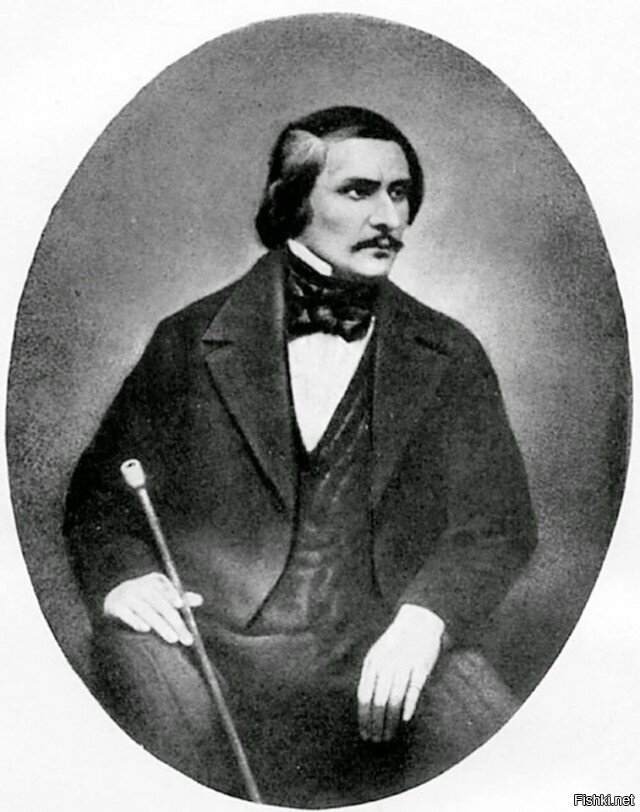

После постановки «Ревизора» Николай Васильевич предпочел покинуть Россию и уехал в Европу. Там в 1841 году Гоголь закончил работу над романом «Мертвые души». И снова произведение удалось отдать в печать только через преодоление цензорских препятствий. «Мертвые души» вызвали отрицательные оценки общества. Автора называли «врагом России, которого нужно сослать в Сибирь», обвиняли в том, что в романе нет ни одного положительного персонажа.

Сам Николай Васильевич в это время начинает страдать от затяжных депрессий, его преследовала мысль о том, что данный ему Богом талант, он не смог использовать для создания в своих произведениях примера для подражания. В 1842 году Гоголь снова уезжает за границу. Начинается мучительная работа над вторым томом «Мертвых душ». Однажды, недовольный результатом, писатель в порыве отчаяния сжигает рукопись.

Лишь в 1849 году Николай Васильевич вернулся в Россию. Он по памяти восстановил текст второго тома. Но это далось ему с трудом, на писателя снова и снова наваливались приступы нечеловеческой тоски. С января 1852 года он начал соблюдать все церковные посты и совершенно отказался от еды. Это привело к еще более серьезным проблемам со здоровьем. В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь сжег несколько своих рукописей, в том числе и второй том «Мертвых душ».

В последующие дни до самой смерти Николай Васильевич практически не вставал с постели. Он умер в возрасте сорока двух лет 21 февраля 1852 года.

Николай Васильевич Гоголь не обзавелся ни семьей и потомством. Он так и не приобрел собственного жилья, обитая на съемных квартирах или у друзей, и в целом не предпринимал каких-либо шагов, чтобы устроить личную жизнь. Несмотря на успех его произведений, писатель не получал больших гонораров. Жил бедно, ходил в старой одежде. Единственным дорогим предметом в его гардеробе были золотые часы, подаренные Жуковским в память о Пушкине.

« .. Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России.» И. Г. Чернышевский

«[Гоголь] писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества.» Н. А. Некрасов

«Дорого русскому сердцу имя Гоголя; Гоголь был первым нашим народным, исключительно русским поэтом; никто лучше его не понимал всех оттенков русской жизни и русского характера, никто так поразительно верно не изображал русского общества.» Д. И. Писарев